Maßnahmentypen: Ebenen der Zuständigkeit

Einleitung

Die klare Unterscheidung der Maßnahmentypen ist zentral für ein wirksames Gefährdungsmanagement. Die operative Verantwortung für viele Maßnahmen liegt bei der direkten Führungskraft (insbesondere Typen 2 und 3), während fachliche Eingriffe und strukturelle Entscheidungen vom Steuerkreis in Abstimmung mit den zuständigen Stellen (z. B. Fachkräfte für Arbeitssicherheit, Betriebsmedizin, HR, Geschäftsführung) gesteuert werden.

Wie sind die Maßnahmentypen gemeint?

Eine detaillierte Übersicht der Maßnahmentypen findest du auf dieser Seite.

In den Beschreibungen findest du Hinweise wie (Typ 1, reaktiv) oder (Typ 4, präventiv). Das ist eine Kurzform für die Maßnahmen‑Landkarte, die wir im Portal und im Handbuch verwenden:

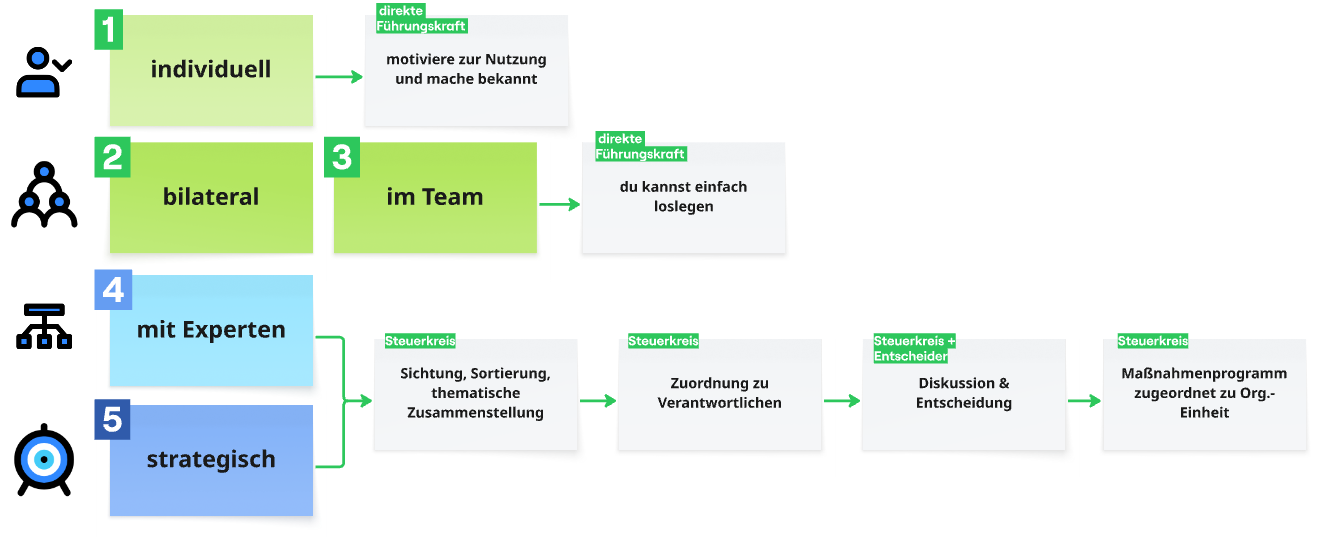

Abbildung: Die fünf Maßnahmentypen mit Zuständigkeiten und Reaktivität

Abbildung: Die fünf Maßnahmentypen mit Zuständigkeiten und Reaktivität

Reaktiv bedeutet: Es liegt bereits ein Problem vor – die Maßnahme muss schnell und akut helfen (z. B. Beratung nach Überlastung, Moderation bei akutem Konflikt). Präventiv bedeutet: Die Maßnahme beugt Problemen vor und stärkt das System (z. B. Fortbildungen, Teamentwicklung, Prozessverbesserungen).

Beispiel: (Typ 2, reaktiv) = direkte, situative Maßnahme zwischen Führungskraft und Mitarbeitendem als Antwort auf einen akuten Anlass.

Maßnahmentypen und Zuständigkeiten

Um Maßnahmen systematisch zu steuern, unterscheiden wir fünf Typen. Jeder Typ hat klare Zuständigkeiten:

| Typ | Was passiert? | Wer handelt? |

|---|---|---|

| 1. Individuelle Maßnahmen (Mitarbeitende) | Angebote zur Gesundheits‑ und Sozialberatung, Resilienzprogramme, Zugang zu Unterstützung. | Mitarbeitende, Gesundheitsmanagement |

| 2. Individuelle Maßnahmen (FK ↔ MA) | Einzelgespräche, Fehlzeitengespräche, individuelle Absprachen zu Belastungen. | Führungskraft & Mitarbeitende |

| 3. Teambezogene Maßnahmen | Teamvereinbarungen, Rollenklarheit, Feedback‑Schleifen; stärkt das unmittelbare System. | Führungskraft & Team |

| 4. Expertengesteuerte Maßnahmen | Fachliche Interventionen (Arbeitssicherheit, IT‑Lösungen, Betriebsmedizin), benötigt Expertenwissen. | Expert*innen (Fachkraft für Arbeitssicherheit, Betriebsarzt, IT, externe) |

| 5. Strukturell‑systemische Maßnahmen | Governance, Prioritäten, Aufbauorganisation, Ressourcenallokation; strategische Entscheidungen. | Vorstand / Geschäftsführung / Amtsleitungen / Steuerkreis |

Hinweis: Die operative Umsetzung von Maßnahmen der Typen 2 und 3 liegt primär bei der direkten Führungskraft. Maßnahmen der Typen 4 und 5 werden vom Steuerkreis koordiniert und in Abstimmung mit den zuständigen Stellen entschieden und freigegeben.

Reaktive vs. präventive Maßnahmen

Alle fünf Maßnahmentypen lassen sich zusätzlich nach Reaktivität unterscheiden:

Reaktiv

Ein Schaden oder eine akute Belastung ist bereits eingetreten (z. B. Überlastung, eskalierender Konflikt). Reaktive Maßnahmen zielen auf schnellen Schutz, Stabilisierung und Entlastung der Betroffenen und müssen meist kurzfristig umgesetzt werden. Beispiele: Krisenberatung, Moderation bei eskaliertem Konflikt, temporäre Arbeitsentlastung.

Präventiv

Präventive Maßnahmen zielen auf Ursachen und systemische Schwächen ab, bevor ein Schaden entsteht. Sie fördern dauerhafte Resilienz, verbessern Strukturen und reduzieren das Risiko zukünftiger Vorfälle. Beispiele: Führungskräftetrainings, Teamentwicklung, Prozessoptimierung, strukturelle Ressourcenplanung.

Wichtig: Reaktive Maßnahmen sind notwendig für den unmittelbaren Schutz, ersetzen aber nicht die systemische Prävention. Beide Ansätze brauchen ein koordiniertes Vorgehen.

Praxishinweise zur Steuerung und Nachverfolgung

- Dokumentation: Jede Maßnahme im Portal sollte Typ, Reaktivität, Zuständigkeit, Zeitplan und Erfolgskriterien enthalten.

- Eskalationsregeln: Wenn Maßnahmen Typ 4 oder 5 erfordern oder Ressourcen-/Organisationsfragen betreffen, ist eine Vorlage an den Steuerkreis zu senden.

- Verantwortlichkeiten: Führungskräfte dokumentieren Umsetzung und Follow‑up bei Typ 2/ 3; der Steuerkreis überwacht Priorisierung, Budgetfreigabe und Umsetzung für Typ 4/ 5.

- Nachvollziehbarkeit: Maßnahmenplanung und Nachverfolgung sollten so erfolgen, dass Anforderungen der ISO45003 und der gda‑psyche (Phasen der Gefährdungsbeurteilung) nachvollziehbar erfüllt werden.

- Zeitkritische Reaktion: Bei akuten Gefährdungen ergreift die Führungskraft sofort Schutzmaßnahmen; parallel informiert sie den Steuerkreis, falls fachliche oder strukturelle Entscheidungen erforderlich sind.

Kurzcheck (Entscheidungsvorlage vor Ort)

- Handelt es sich um ein akutes, individuelles Problem? → Typ 2 (FK ↔ MA) — Führungskraft handelt sofort.

- Betrifft es Teamdynamik oder Kommunikation? → Typ 3 — Führungskraft moderiert; ggf. externe Moderation anfordern.

- Benötigt es spezialisiertes Fachwissen oder rechtliche/security‑Entscheidungen? → Typ 4 — Expert*innen / Steuerkreis einbinden.

- Erfordert es strukturelle Änderungen oder Budgetveränderungen? → Typ 5 — Steuerkreis / Geschäftsführung entscheiden.

- Handelt es sich um rein individuelle Unterstützungsangebote ohne organisatorische Eingriffe? → Typ 1 — Mitarbeitende nutzen Angebote direkt.

Abschluss

Die Einordnung einer Maßnahme nach Typ und Reaktivität ist der Schlüssel für effizientes Handeln: Sie macht Zuständigkeiten transparent, beschleunigt akute Hilfe und stellt sicher, dass langfristige, präventive Maßnahmen systematisch geplant und finanziert werden.